Votre panier est actuellement vide !

La Terreur : une période sombre de l’histoire de France

« Il n’y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté. » — Bertrand Barère, Convention nationale, 1794

La période de la Terreur (1793-1794) constitue l’une des phases les plus sanglantes et controversées de la Révolution française. Sous couvert de sauver la République naissante, les révolutionnaires instaurèrent un régime de violence systématique et de répression brutale. Cette période représente une persécution sans précédent, orchestrée par des hommes animés par une philosophie matérialiste et anticléricale.

La montée de la violence révolutionnaire sous la Terreur

Après la chute de la monarchie le 10 août 1792 et l’exécution de Louis XVI en janvier 1793, la France sombre dans le chaos. Les tensions intérieures, exacerbées par la guerre contre les puissances européennes et les insurrections royalistes, notamment en Vendée, poussent les révolutionnaires à la folie. La Convention nationale, dominée par les Montagnards sous la houlette de Robespierre, Danton et Marat, instaure le Comité de salut public, un organe aux pouvoirs dictatoriaux.

La philosophie des Lumières est ici utilisée pour justifier des actes barbares. Les idéaux de Voltaire, Rousseau et Diderot, réinterprétés, servent de base à une nouvelle vision de la société où la religion catholique et la monarchie sont désignées comme des ennemis à abattre.

« L’église catholique n’est qu’un réceptacle d’ignorance et de superstitions. » — Voltaire

Les massacres de la Vendée : un génocide oublié ?

La région de la Vendée devient rapidement le symbole de la résistance à la Révolution. Les paysans, fidèles à leur foi catholique et attachés à leur roi, se soulèvent contre la République en mars 1793. La répression qui s’ensuit est d’une violence inouïe.

Le général Louis Marie Turreau, chargé de mater l’insurrection, organise les « colonnes infernales », des unités militaires qui rasent des villages entiers et massacrent leurs habitants sans distinction. Entre 120 000 et 200 000 personnes, principalement des civils, trouvent la mort dans ce que certains historiens considèrent comme un génocide.

Des anecdotes glaçantes émaillent cette période : à Noirmoutier, des centaines de prisonniers vendéens, hommes, femmes et enfants, sont fusillés sur les plages. À Nantes, le révolutionnaire Jean-Baptiste Carrier organise les « noyades », des exécutions massives où des centaines de personnes sont attachées et jetées vivantes dans la Loire.

« La Vendée doit devenir un cimetière national. » — Bertrand Barère

La persécution religieuse : une église martyrisée sous la Terreur

L’église catholique, pilier de l’Ancien Régime, devient une cible privilégiée. La Constitution civile du clergé de 1790 avait déjà provoqué un schisme entre les prêtres « jureurs », fidèles à la République, et les prêtres « réfractaires », restés fidèles au pape. Pendant la Terreur, la situation s’aggrave : les églises sont fermées, les cloches fondues pour fabriquer des canons, et les objets sacrés profanés.

Le culte de la Raison, instauré en novembre 1793, remplace le catholicisme. Dans une parodie grotesque, la cathédrale Notre-Dame de Paris est transformée en temple de la Raison, où des fêtes païennes sont organisées. Les prêtres réfractaires, pourchassés comme des criminels, sont exécutés ou déportés.

Parmi les martyrs de cette période, on compte les 16 carmélites de Compiègne, guillotinées en juillet 1794 pour avoir refusé de renier leur foi. Leur courage et leur chant à la gloire de Dieu au pied de l’échafaud restent un témoignage poignant de cette persécution.

La guillotine : symbole d’une justice implacable

Instrument emblématique de la Terreur, la guillotine fonctionne à plein régime. La place de la Révolution (aujourd’hui place de la Concorde) devient le théâtre macabre de milliers d’exécutions. Des figures emblématiques de la monarchie et de l’Église y périssent : Marie-Antoinette, la princesse Élisabeth, sœur de Louis XVI, et de nombreux évêques et prêtres.

Au total, on estime que plus de 16 000 personnes sont guillotinées dans toute la France entre 1793 et 1794. Parmi elles, les suspects d’être royalistes, catholiques fervents, ou simplement accusés sur des bases douteuses. Cette « loi des suspects », votée en septembre 1793, permet d’arrêter et de juger quiconque est considéré comme une menace pour la République.

La fin de la Terreur : la chute de Robespierre

La folie meurtrière de la Terreur atteint son paroxysme en juin 1794 avec la « Grande Terreur », où les exécutions se multiplient à un rythme effréné. Mais la surenchère de violence finit par lasser les révolutionnaires eux-mêmes. Le 27 juillet 1794 (9 thermidor an II), Robespierre et ses fidèles sont renversés et guillotinés à leur tour. La Terreur prend fin, mais ses conséquences continuent de hanter la France.

Une blessure durable

La Terreur a laissé une marque indélébile dans l’histoire de France. Elle incarne l’apogée de l’intolérance et de la haine. Les massacres, les persécutions et les désacralisations ont détruit une partie du patrimoine spirituel et culturel français.

Comprendre cette période sombre, c’est aussi rendre hommage à ceux qui ont payé de leur vie pour leur foi et leurs convictions.

« Tout était permis pourvu que ce fût au nom de la Révolution. » — Joseph de Maistre

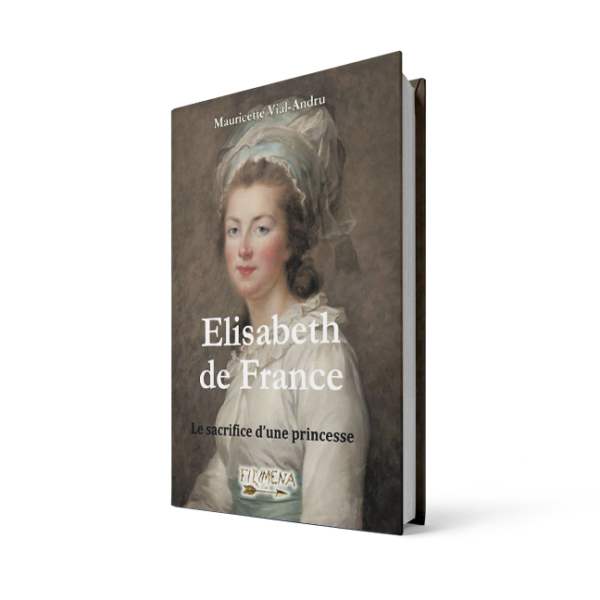

Élisabeth de France – le sacrifice d’une princesse

Sœur de Louis XVI, elle l’accompagnera dans toutes ses tribulations. A la prison du Temple où elle attend la mort « tous, comme attirés par une force surnaturelle, venaient se grouper autour d’Élisabeth . À chacun elle dit un mot, une phrase, qui vient du plus profond de son cœur. »

Laisser un commentaire